アルバムをスライドショーにする「おもいで映像術」

アルバムをめくると、少し色あせた写真の中に、おじいちゃんやおばあちゃんのやさしい笑顔が浮かび上がります。その表情の奥には、当時の暮らしや家族の温もりが息づいていて、ページをめくるたびに懐かしい空気がふっとよみがえってきます。カメラを手にした姿や、職場で撮られた一枚、休日に打ち込んでいた趣味の風景──そこには、その人らしさがはっきりと刻まれているのです。

その写真をスライドショーにすると、記憶は静かに動き出します。「このときはこんなふうに笑っていたんだね」「おじいちゃん、カメラが本当に好きだったんだな」と、思わず言葉がこぼれ、家族みんなで笑い合える。普段は少し照れくさくて話しづらい思い出も、映像に重ねると自然と心がほどけていきます。

子どもや孫との共感

子どもや孫にとっては、初めて触れる時代の空気や習慣が新鮮に映り、戦争や社会の変化が家族にどんな影響を与えたのかを感じ取るきっかけにもなります。そこに映る「日常の中の表情」や「夢中になった趣味の姿」は、世代を超えて共感を感じ、思い出は単なる記録を超えて、大きく言えば祖先とつながる物語になります。

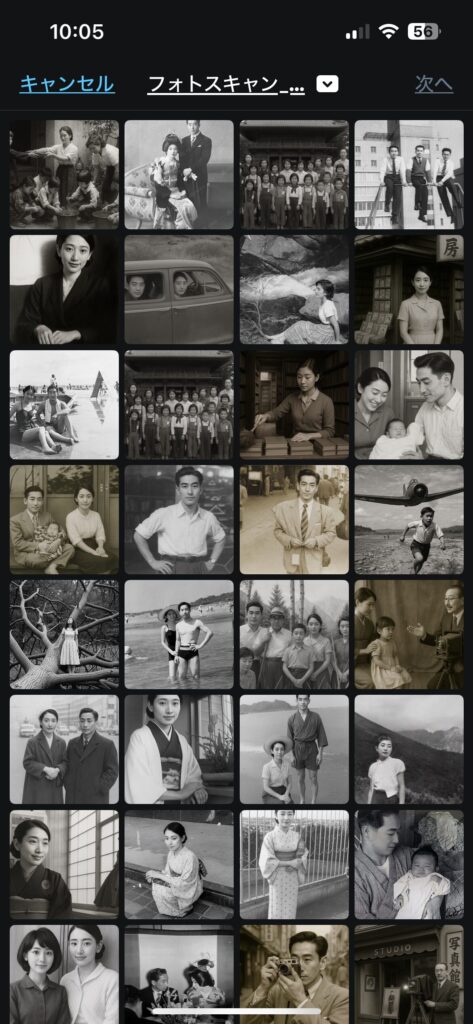

アルバムの写真をスクリーンに映しながら、子供に「おじいちゃんやおばあちゃんは、こんな人生を歩んでいたんだよ」と語りあう。また、昔のアルバムだと小さいサイズの写真がたくさんあったりしますが、データ化して拡大されるので、それまで見落とされていた瞬間に「こんな一面があったんだね」となることもよくあります。

それらは単なる懐古ではなく、世代をつなぐ時間そのものです。

映像によって、家族の物語が“生きた記憶”として子供や孫へ手渡され、自然とルーツがつながります。

「おもいで映像術」としてのスライドショーサンプル

このあと紹介するSpliceを用いて作成したスライドショーのサンプルです。なお、映っている人物はAIで加工・生成したイメージであり、実在の人物ではありません。

*このサンプルの尺は3分31秒、使っている写真は40枚、表示時間は写真は5秒、黒場は4秒、テキストは3秒で構成しています。ただし、最初と最後の黒場や文字数の多い黒場は長めにしています。

データ化とスライドショーにするアプリ

まずはアルバムを眠らせず、データ化することから始めましょう。フォトスキャンを使ったデジタイズ方法をご覧いただければ、写真を手軽に残す第一歩が踏み出せます。

データ化さえできれば、iPadやiPhoneで使えるアプリ「Splice」を使って、写真を並べるだけで手軽にスライドショーが作れます。多くのツールがありますが、Spliceなら短い時間でも一本の作品として形になるのが魅力です。アルバムが、未来の家族への贈り物に変わる瞬間を、あなた自身の手でつくってみませんか。

スライドショーが効果的なわけ

どんな場でも使える柔軟性

リビングでルーツを伝える時間にも、お別れ会という場でも、スライドショーは“心をつなぐ装置”になります。

会話が自然に広がる

「おばあちゃん、キレイ!」「こんなときもあったね」と、写真が会話のきっかけになります。

心理的距離が縮まる

普段は照れくさい話題も、映像があると家族の心がほどけます。

スライドショーが活きる場面

- 家庭用ルーツ記録:子や孫への家族ストーリー教材として最適

- 人生の節目:還暦や結婚記念を温かく彩るムービー作成に

- 感謝や送別の場:職場や地域での記録を手軽に映像化

- お別れの会や葬儀:生前や直前での制作も“間に合わせる一本”に変えてくれます

大まかな流れ

- 写真をフォトスキャンでデジタル化(スキャナーを使ったり業者に依頼する方法もあります)

- アプリ(今回はSplice)に写真を一括取り込み

- BGMやメッセージを添え、「とりあえず見せる版」を作成

- 時間があれば微調整して“完成版”へと育てる

Spliceとは

正式には、Splice – Video Editor & Makerという名称で、iPhone / iPad / Android で使えるシンプルで高機能な動画編集アプリです。

写真や動画を組み合わせてスライドショーやショートムービーを手軽に作成可能で、音楽やテキストを加えて感情豊かな映像に仕上げられます。

今回はこのSpliceを使ってスライドショーを作成していきます。

Spliceには次の特徴があります。

- 写真をまとめて一括追加できるので、大量の思い出写真もすぐ映像化。

- AIコンパイル機能で自動的に動きや演出をつけてくれるから、編集時間を大幅に短縮。

- Ken Burns効果によるズームやパンで、静止画でも飽きない演出。

- BGMやテキストの追加が簡単で、短い言葉や音楽を添えるだけで感情が深まる。

- BGMが豊富。アプリ内で選べ、フェードや音量調整も直感操作。試聴する際の反応が良くストレスがない。

- 黒画面でのクロスフェードもワンタップ。

*似た名称で「Splice: Make Music Now」という音楽制作向けのモバイルアプリがありますが、ビデオ編集用のSpliceアプリとは異なる別のサービスですのでご注意ください。

Spliceを使うときの注意点

- デバイスは同一で使うこと

iPadは横画面で作業しやすく、写真の並べ替えや調整も快適です。

ただし、プロジェクトはデバイスをまたいで引き継げません。iPhoneで始めてiPadに移すことはできないため、最初から最後まで同じ端末で完結させましょう。 - 写真アプリとの連動について

Spliceで使う写真は、端末の写真アプリと連動しています。もし写真アプリから削除すると、Spliceでその写真が読み込めなくなりエラーが出るので注意してください。 - フリーズしたときの対処法

プロジェクトの読み込みやアニメーション操作の際に、まれに反応が止まることがあります。そんなときはアプリを一度終了して再起動してください。データが消えることなく復旧できるケースがほとんどです。 - Android版について

Android版の動作確認はしていません。iPhone/iPad版とは機能が異なる可能性があるため、ご利用の際は事前にご確認ください。 - サブスクリプションの仕組み

Spliceは無料トライアルの後、1週間単位のサブスクリプション制となります。不要になった場合は「うっかり課金」を避けるため、早めに解約手続きをしておきましょう。

他ツールとの比較(ざっくり)

スライドショーを作れるアプリは多くありますが、「何を優先したいか」で選ぶポイントが変わります。

- iMovie

写真を読み込むだけで自動的にKen Burns効果がかかり、すぐスライドショーに。

→ 無料でシンプル。ただし調整の自由度ではSpliceに劣る。 - 写真アプリ(iPhone/iPad)/Googleフォト

最速で“とりあえず見せる”スライドショーが可能。

→ 編集自由度は最低限。Googleフォトは動画ファイル書き出し不可で、大画面上映には不便。 - VLLO

自動で画角調整して配置してくれるのは便利。

→ ただしKen Burns効果は写真ごとに手動設定が必要。急ぎには不向き。 - VN

機能豊富で本格編集向き。

→ 慣れるまで時間がかかり、Ken Burns効果の動作がややカクつく。 - VITA

装飾効果が多彩で友人同士の映像作りに最適。

→ 1枚ずつ手作業が必要で、お別れ会のように“短時間でまとめたい”用途には不向き。 - Canva

デザイン性の高いテンプレートが魅力。

→ 大量写真では重くなりがちで、配置も手作業が多く、急ぎには不向き。 - CapCut

大量写真処理や一括エフェクトに強い。

→ 「まず見せられる一本」を最小手数で仕上げる点ではSpliceが一歩リード。 - Premiere Proなど本格ツール

自由度は圧倒的。

→ “写真から急ぎでスライドショーを作りたい”場合には重すぎ。初心者には現実的でない。

まず作ってみる、それが大事

凝った演出よりも「見せれる一本、間に合う一本」が何より大切です。

おもいで映像術の第一歩は、アルバム写真のデジタル化とスライドショー化です。その「まず1本」に最適なツールが Spliceではないかと思います。

手間をかけずに、心に寄り添う映像を形にできます。

── 思い出を映像にすれば、それはただの写真以上に、未来へ続く物語になるのです──

Spliceによるスライドショー作成

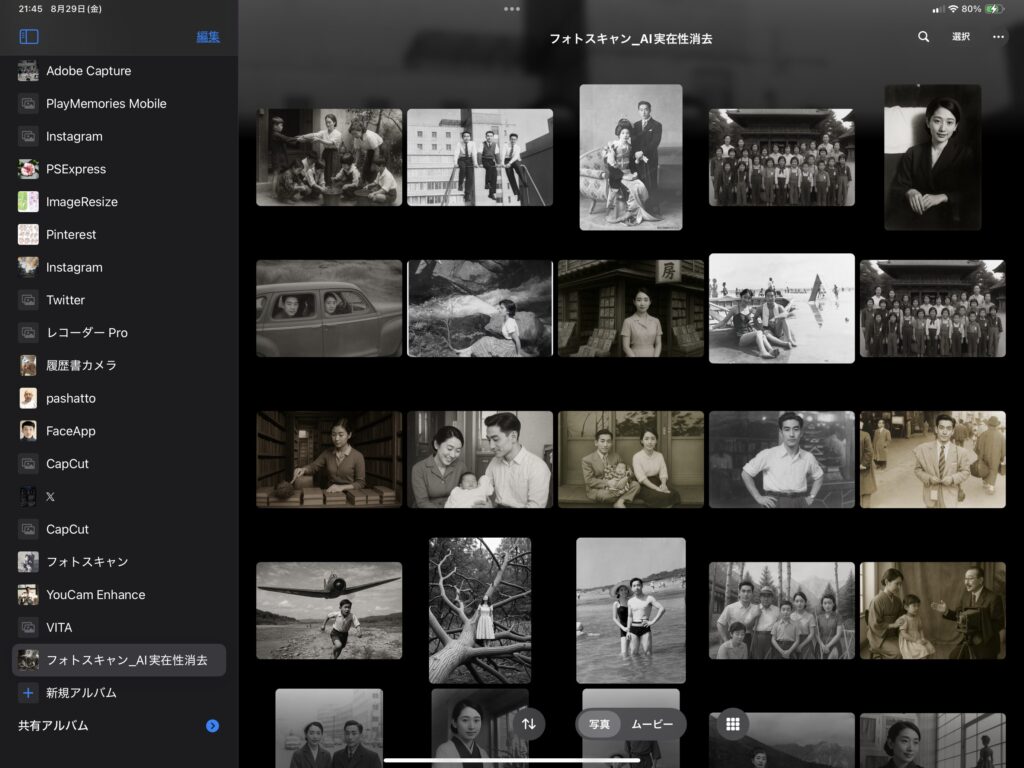

写真アプリ:スライドショーに使う写真を選ぶ

初めてSpliceを使うなら最初に流れを確認しましょう。写真は必要に応じてですが、100枚くらいまでが目安。 迷ったら表情優先で。

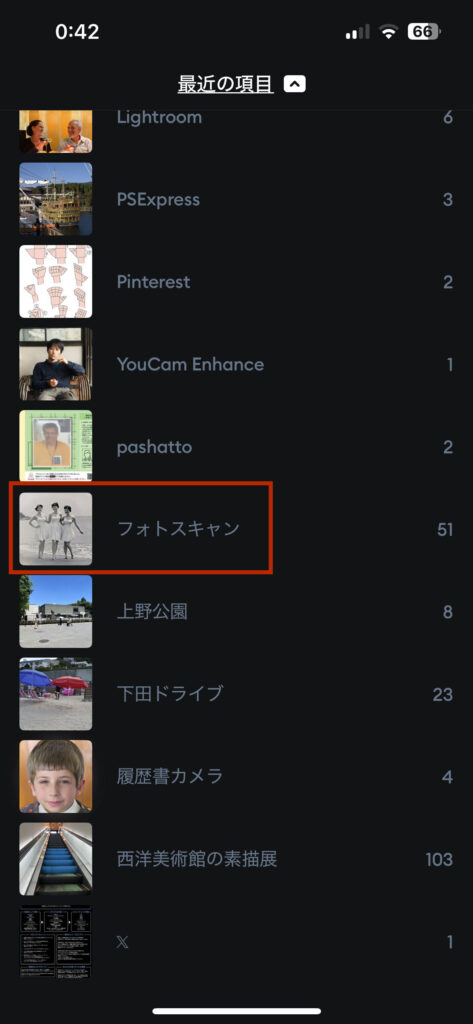

iPhone/iPadでフォトスキャンを使用したなら、写真アプリの「アルバム」に「フォトスキャン」と言うアルバム名で保存されていることを確認しましょう。

フォトスキャンを使ってなくても、使う予定の写真は写真アプリに入れて、写真アプリ内の「アルバム」にまとめると便利です。

と言うのは、ほとんどのスマホ系動画編集アプリは、写真アプリにアクセスして画像データを取り込みます。なので写真が1箇所にまとまっていないと手間が増えるからです。

写真をiPhone/iPadの「アルバム」としてまとめる

①写真アプリの右上の「選択」をクリック

②使う写真をクリックしてチェックを入れる

③左下の⬜︎に↑のアイコンをクリックし「アルバムに追加」を選ぶ

④「アルバムに追加」ボックス右上「+」をクリック

⑤アルバム名を入力して「作成」をクリック

⑥写真アプリの「アルバム」にちゃんと格納できているか確認

Splice:起動 → アクセス設定

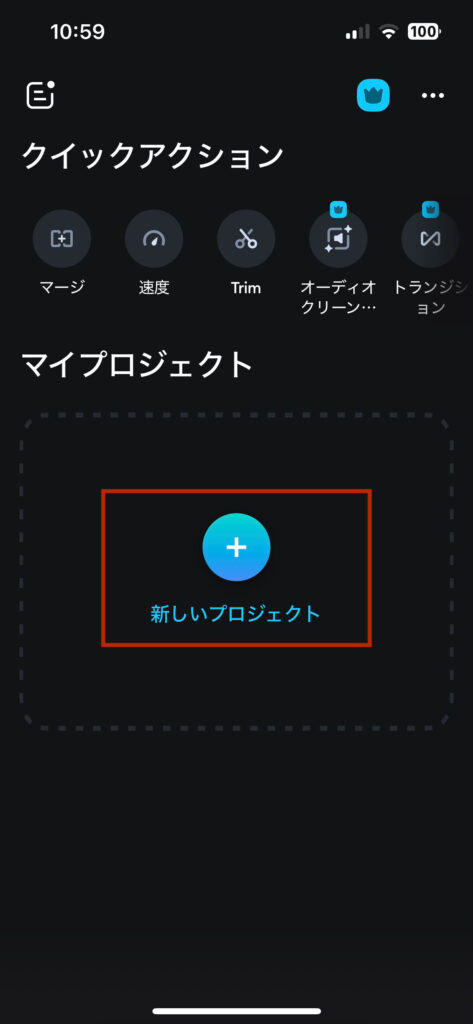

Spliceアプリを起動:

スマートフォンにインストールされたSpliceアプリを開きます。

*作業は広い画面の方が楽なのでiPad推奨ですが、ここからはiPhone画面で説明します。

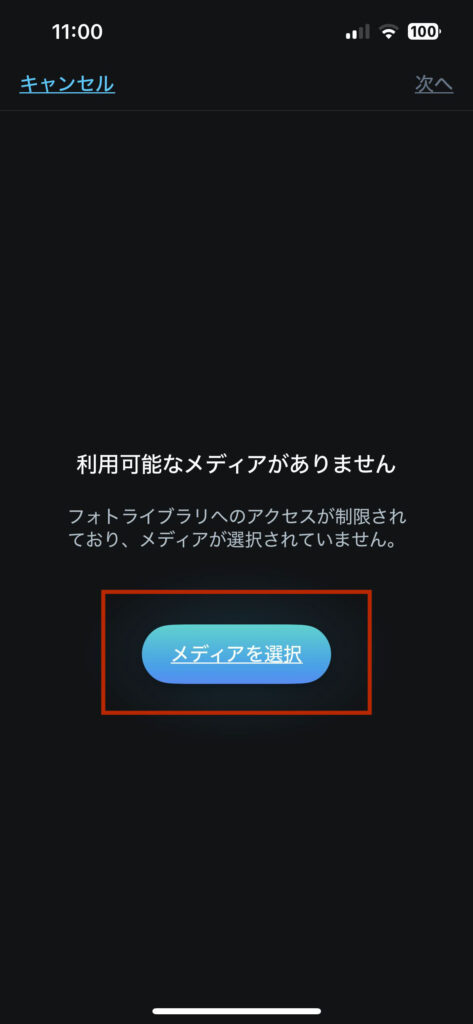

写真(メディア)へのアクセスを許可:

アプリを起動したら、画面下の「新しいプロジェクト」ボタンをタップします。

①初回はフォトライブラリ(写真)へのアクセスを求められます。「メディアを選択」をタップ。

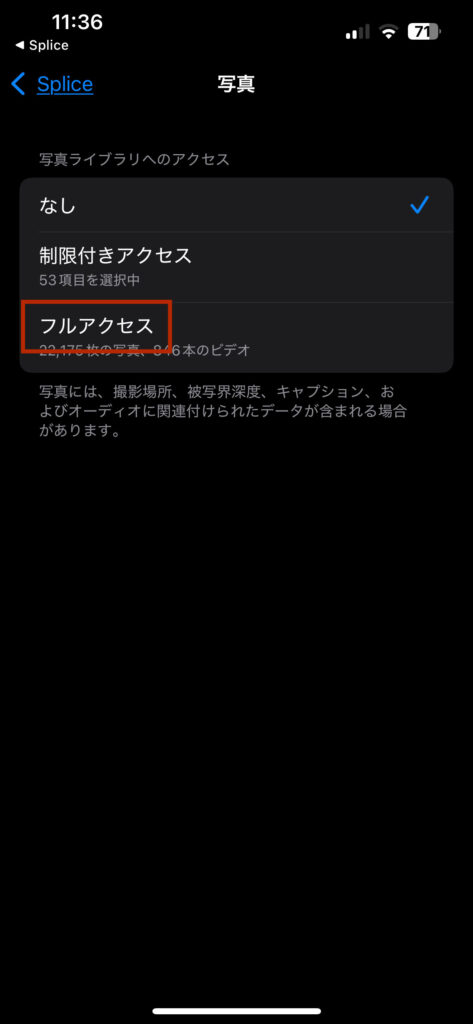

②次の画面で「写真」を選びます。

③④“フルアクセス”を選ぶと後々ラクです。もし“制限付きアクセス”にしてしまったら、後で 設定>プライバシーとセキュリティ>写真>Splice から変更できます。

*課金/トライアルの案内が出たら

画面の指示に従って開始します(表記や条件は時期で変わります)。場合によっては右上の × や「後で」などで閉じられることもあります(表示はバージョンによる)。

1) Splice:新しいプロジェクト → 写真を一括追加

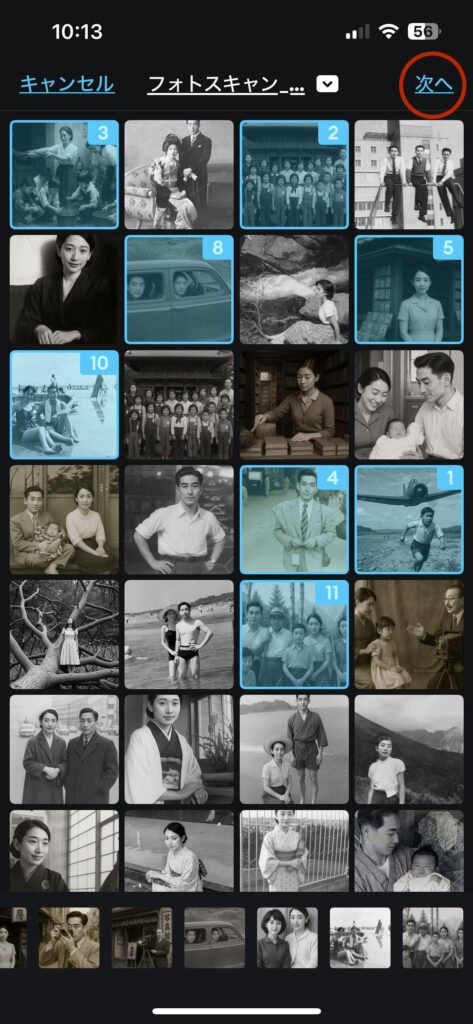

最初にスライドショーの素材となる写真をまとめて読み込みます。Spliceは大量の写真も一括追加でき、後から差し替えや追加も簡単にできます。

- 新しいプロジェクトを作成: ホーム画面で「新しいプロジェクト+」ボタンをタップします。アプリ起動直後(ホーム画面)に操作します。初回はアクセス許可の案内が出ることがあり、その際に“フルアクセス”を付与しておくと後がラクです。

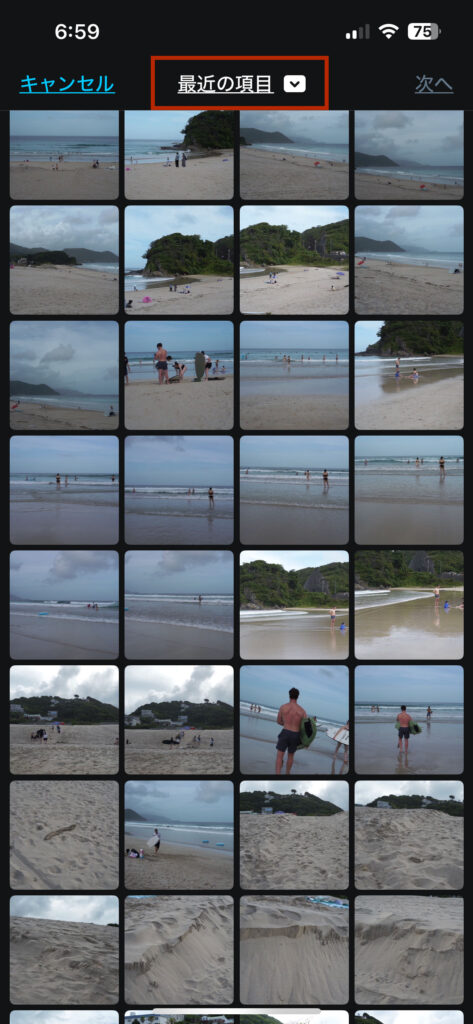

- 写真ソースを選ぶ: 「最近の項目」または「アルバム」をタブで切り替えます。写真アプリに連携するウィンドウが表示されるので「最近の項目」を選ぶと便利です。事前に「フォトスキャン」などのアルバムにまとめておくと効率的です。

- アルバムを開く: 使いたいアルバム(例:「フォトスキャン」)をタップします。

- 写真一覧を確認: アルバムが開いてサムネイルが並び、使いたい写真を選べる状態になります。

2) Splice:写真を選び、ほぼ自動でスライドショーができるまで

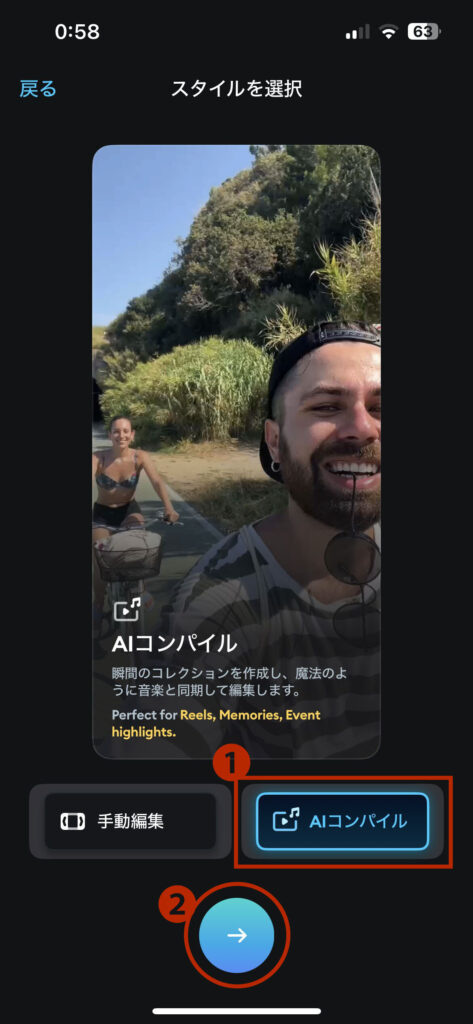

選んだ写真をSpliceの「AIコンパイル」で一気に並べ替え・自動演出します。Ken Burns効果や選んだ曲でBGMも自動で付くので、ほぼ完成に近い形まで最短で到達できるのが強みです。

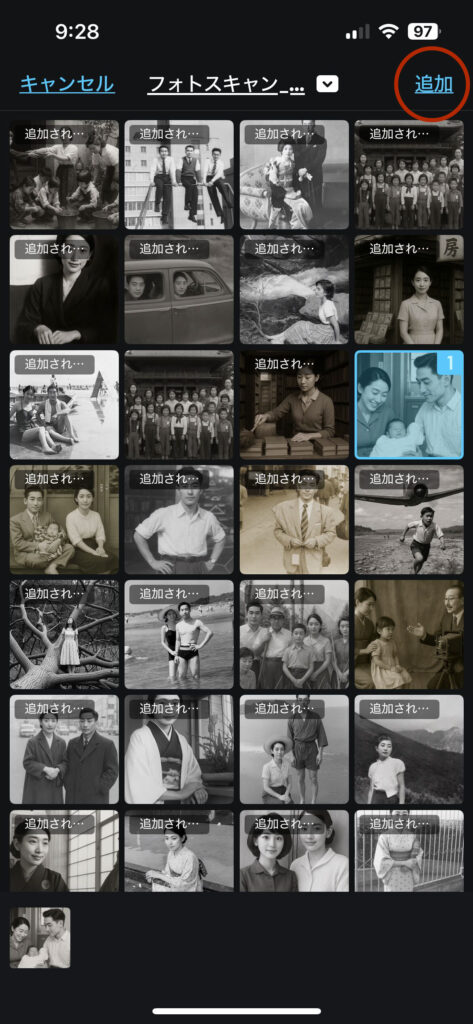

- 写真を取り込む: 使いたい写真をタップして選び終えたら、右上の「追加」または「次へ」を押します。写真が一括でプロジェクトに入ります(後から追加も可能)。

- AIコンパイルで仮完成版を作る: 「AIコンパイル」を選んで矢印をタップします。自動レイアウト+自動トリミング+Ken Burns効果つきで、すぐ“見せられる版”ができあがります。

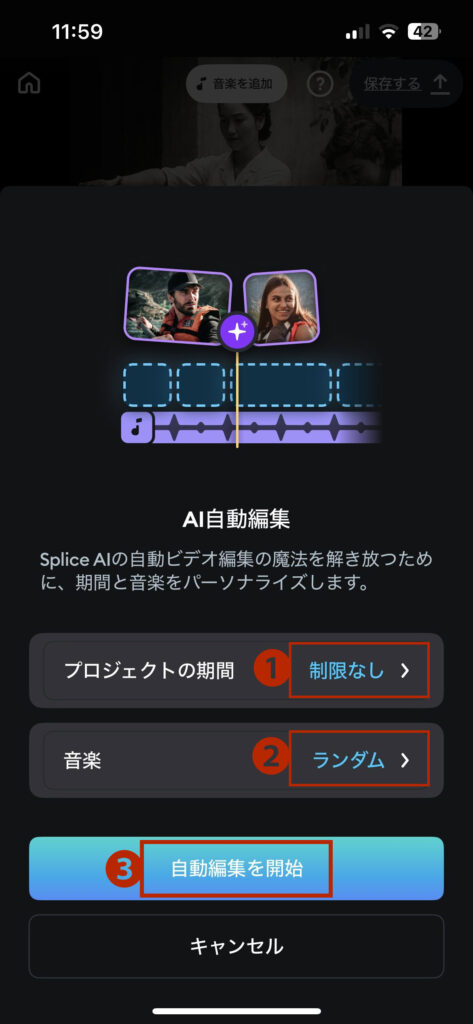

- プロジェクト時間と音楽を設定: 「プロジェクトの時間」で「制限なし」を選択すると「自動編集を開始」がアクティブになります。さらに「音楽」→「ランダム」を選ぶとBGM選択画面が開きます。

- BGMを決定して編集開始: 候補曲をタップして試聴し、「追加」を押して元の画面に戻り、「自動編集を開始」をタップします。音声トラックがタイムラインに入り、後から音量やフェードも調整できます。

3) Splice:アスペクト比変更とアニメーションの調整

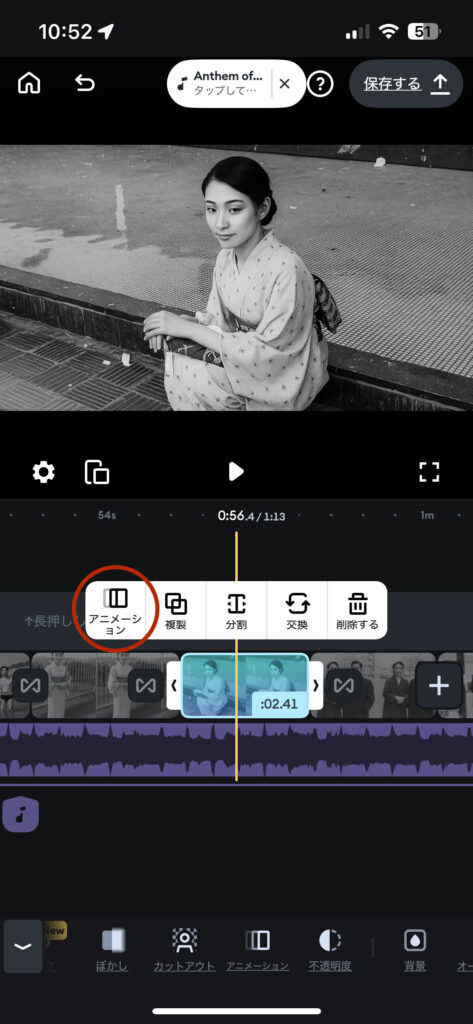

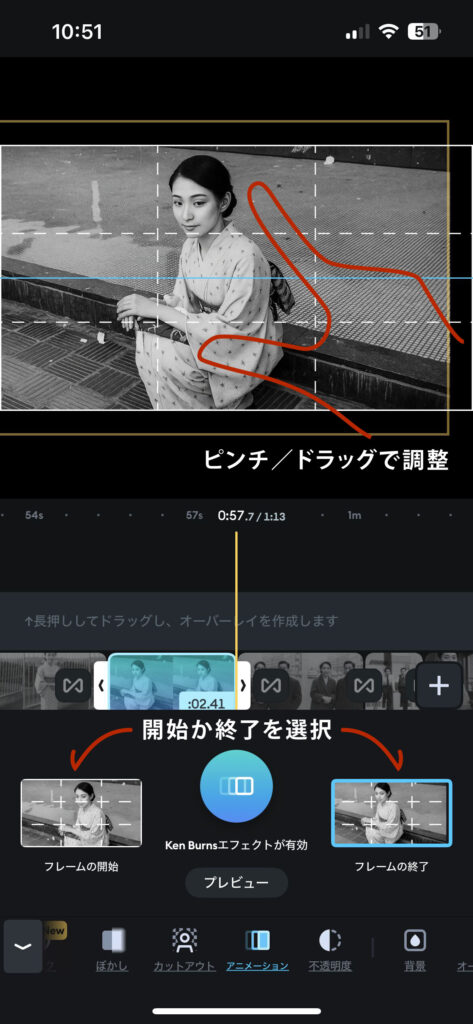

上映環境に合わせて画面比率を決め、Ken Burns効果(ズームやパンの自動アニメーション)を写真ごとに調整します。Spliceは各カットごとに開始点・終了点の写真を直感的に動かせるので、顔の見切れや構図の問題を楽に修正できます。

Ken Burns効果

ここで登場するのが Ken Burns効果 です。

これは、静止写真に「ゆっくりズームイン」したり「横にスライド」したりする動きをつける演出のこと。ドキュメンタリー映像で知られる映画監督 Ken Burns が多用したことから名付けられています。

写真がただ止まって表示されるのではなく、自然な動きが加わることで退屈せず、臨場感やストーリー感が増すのが魅力です。Spliceでは、「AIコンパイル」で写真を取り込むと自動でこの効果が付与されます。

ただし、顔が見切れたり構図が崩れたりすることもあるので、必要に応じて開始位置と終了位置を自分で調整してあげましょう。

- アスペクト比を切り替える: アスペクト比アイコンをタップし、用途に合わせて

9:16 / 4:5 / 3:4 / 16:9 / 4:3 / 1:1などに切り替えます。横長のテレビなら16:9、縦型ショート動画なら9:16が最適です。 - 全体を試写する: 再生ボタン(▶)を押して全体をざっと確認します。顔の見切れ、余白、テンポなど、修正すべき点を洗い出すことができます。

- 見切れを調整する: 顔が見切れているカットをタップし、ポップアップメニューから「アニメーション」を選びます。そのカットだけKen Burnsの開始・終了位置を個別に調整できます。

- 構図を微調整する: 「フレームの開始」または「フレームの終了」を選び、ピンチやドラッグ(2本の指で画像を動かしたり拡大・縮小する操作)で構図を整えます。これによりパンやズームの入り方・抜け方が自然になり、顔の欠けを防いで視線誘導もスムーズになります。

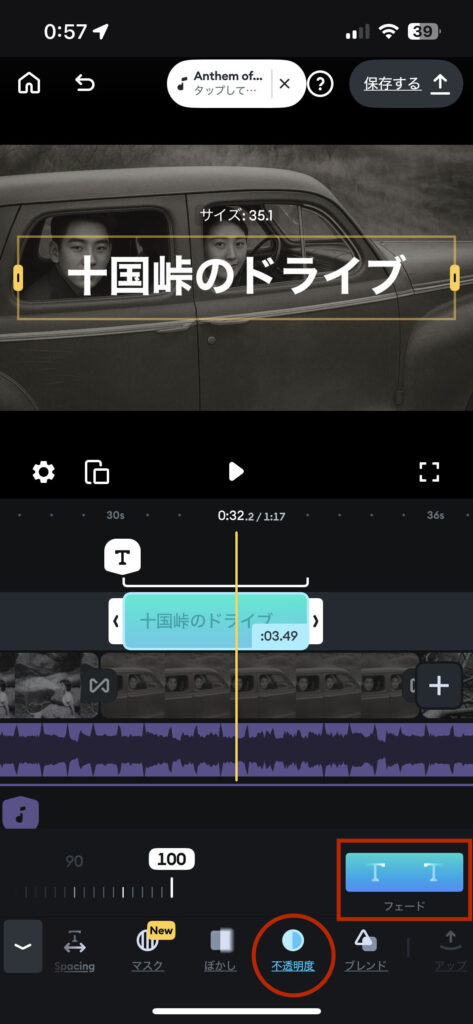

4) Splice:テキストの追加と編集

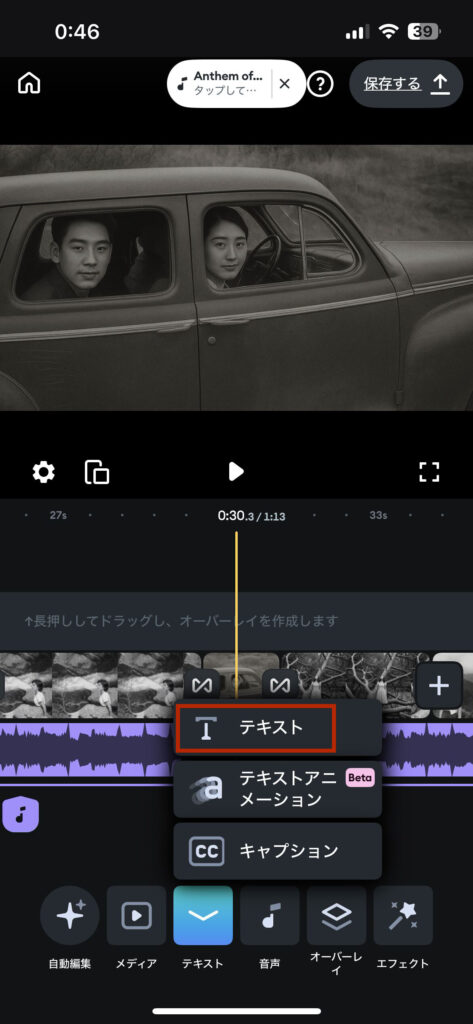

タイトルやメッセージを映像に加えることで、意味や説明を添えることができます。

Spliceはフォントやカラーが豊富なので、可読性や雰囲気を手早く整えられます。不透明度やフェードイン/アウトもワンタップで設定可能です。

※ スライドショーが形になった時点で、左上アイコンからホーム画面に戻り「名前をつける」や「複製」をしておくと安心です。再読み込みに時間がかかる場合は、一度アプリを終了して再起動するとスムーズです。

- テキストを追加する: 下部メニューの「テキスト」をタップすると、テロップレイヤーが作られます。

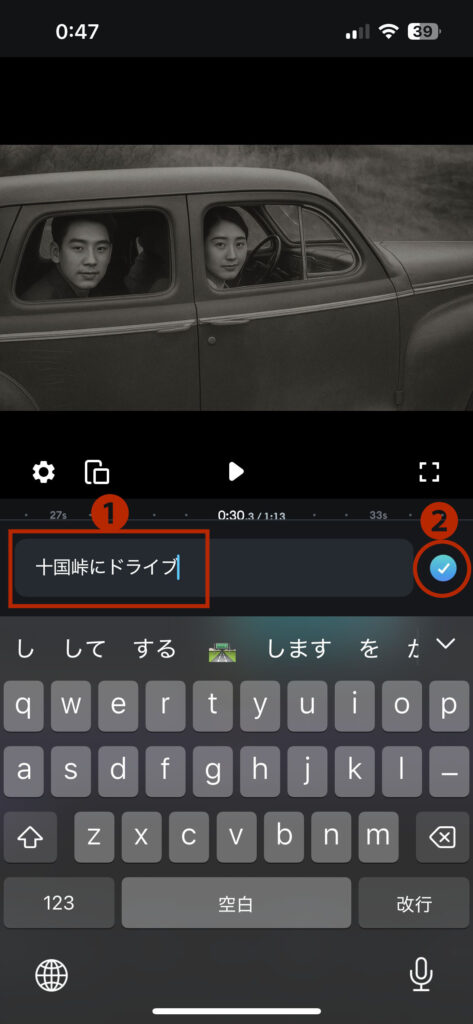

- 文言を入力する: 入力フィールドにタイトル・日付・章見出しなどを入力します。入力が終わったら右のチェックマークをタップします。

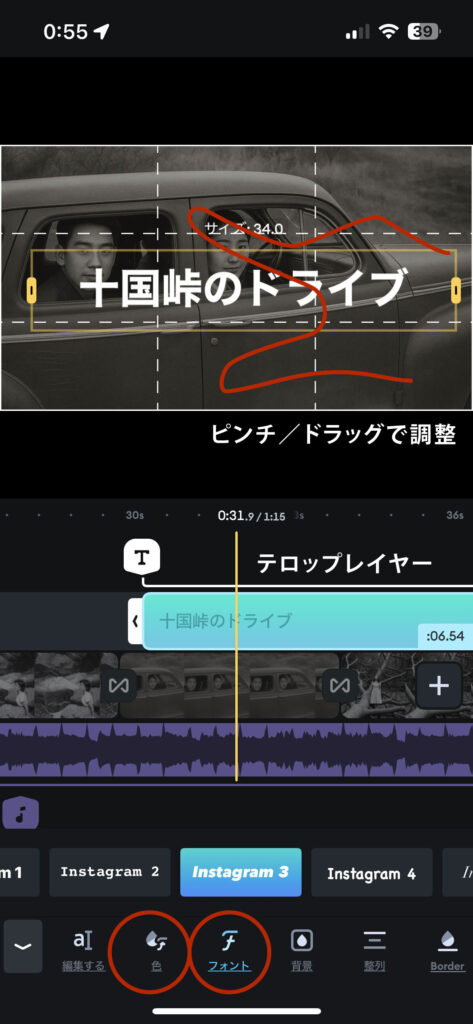

- フォントとサイズを調整する: タイムラインにテロップレイヤーが現れるので、スライドして再生ヘッド(中央の黄色い縦線)と重ねると画面にテキストが表示されます。テキストはピンチ/ドラッグ操作で拡大・縮小したり、画面下部から「フォント」や「色」を選んで変更できます。

- フェード演出を設定する: テキストを選択した状態で、下部メニューの「不透明度」からフェードイン/アウトを設定します。言葉が自然に現れて静かに消える演出ができ、式典や法事の映像にも相性が良いです。

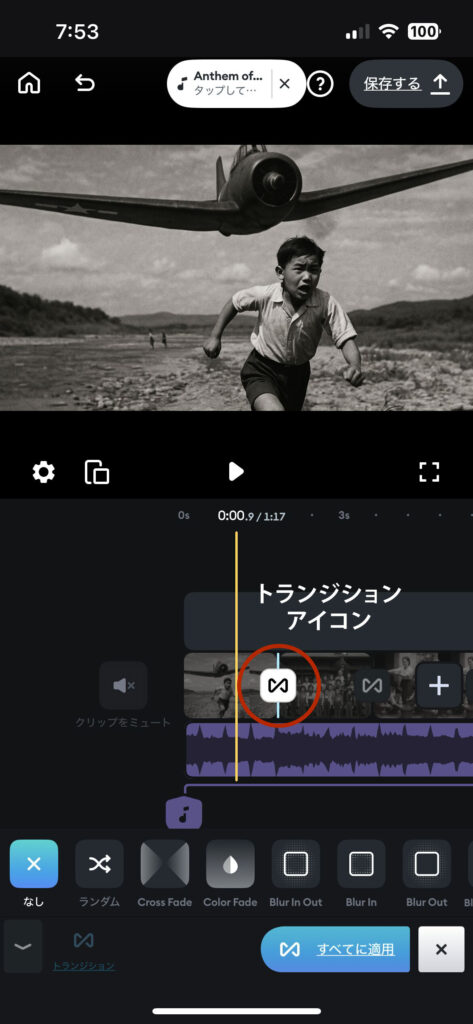

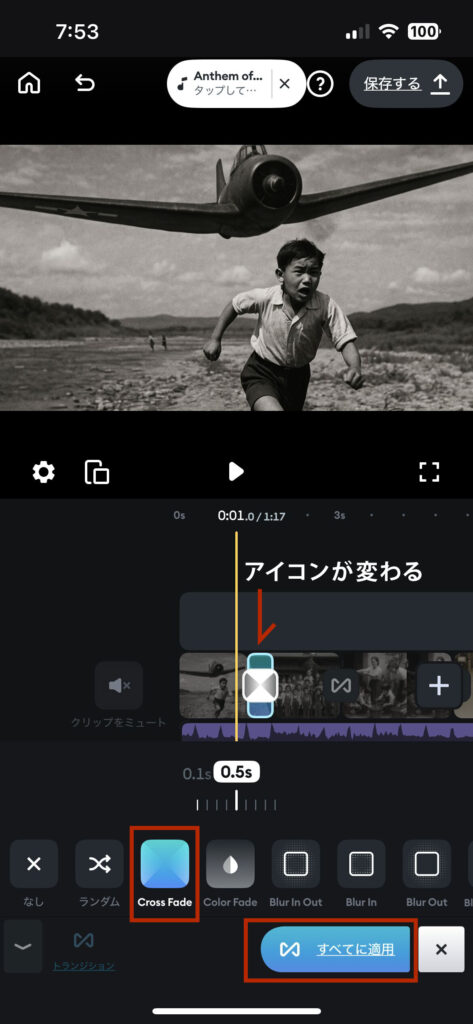

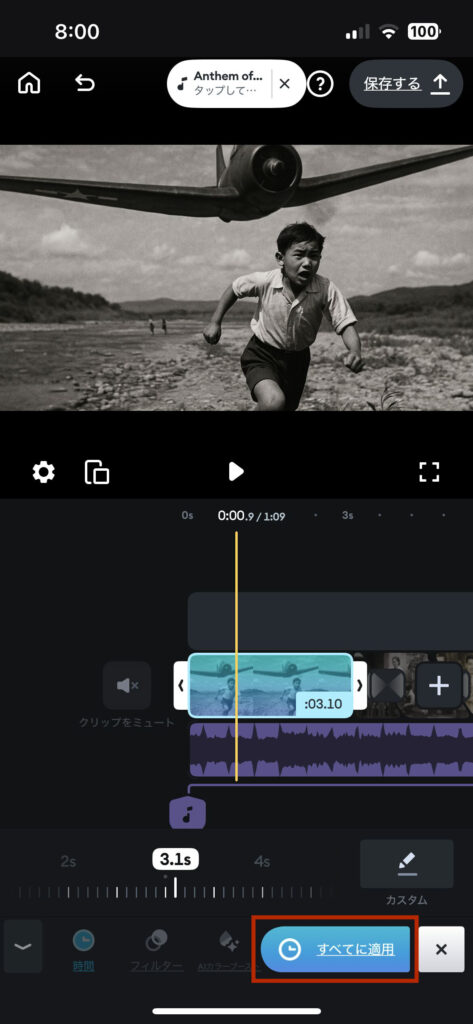

5) Splice:トランジション追加とカット時間の調整

写真と写真の切り替わり方(トランジション)や1枚あたりの表示時間を揃えることで、映像全体のテンポ感が整います。

Spliceはトランジションや表示秒数を全カットに一括適用できるため、短時間で統一感のある仕上がりにできます。

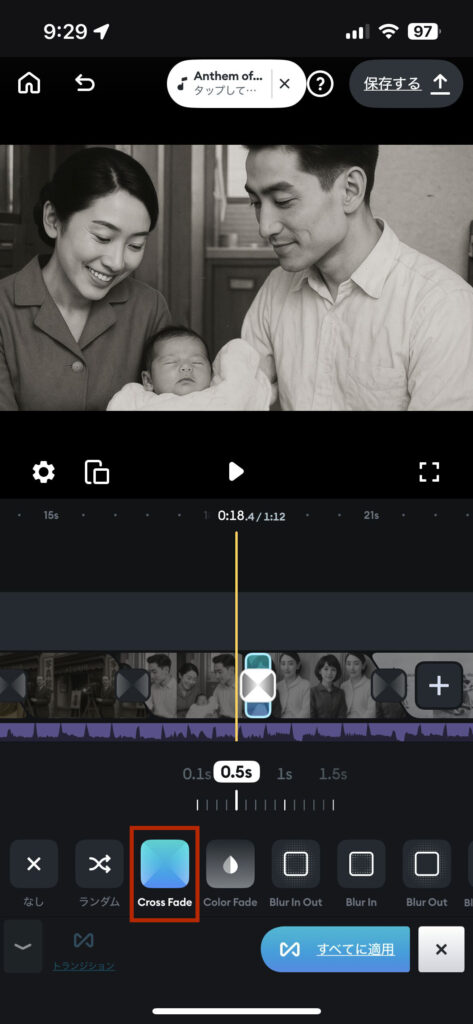

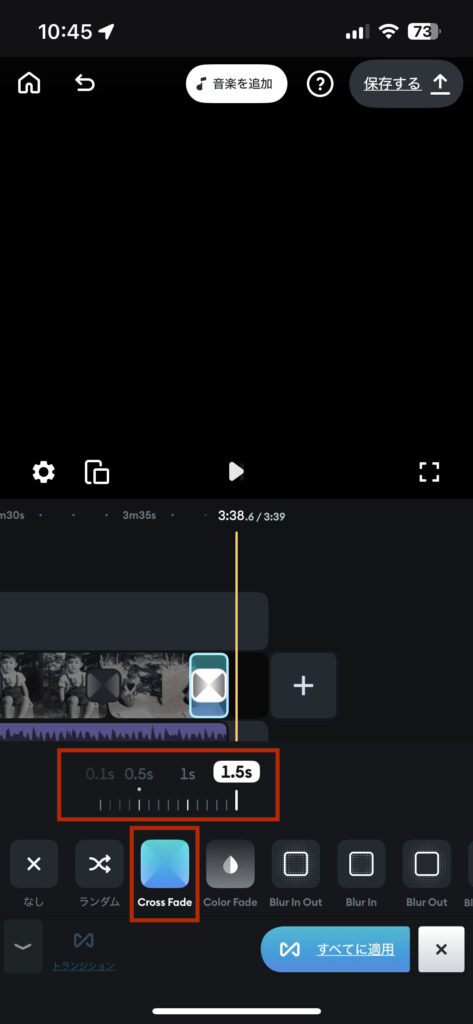

- トランジションを選ぶ: クリップ間の小さなトランジションアイコンをタップすると、適用可能な切り替え効果一覧が表示されます。

- 効果を適用する: 「Cross Fade(クロスフェード)」「Zoom In(ズームイン)」「Whip(ワイプ)」などをタップし、必要に応じて「すべてに適用」を選びます。全カットに一括反映され、統一感が出ます。

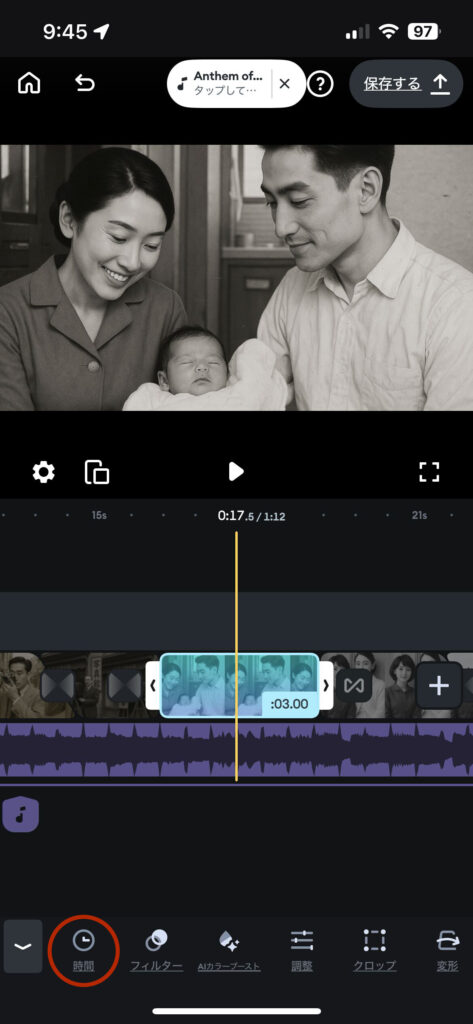

- 表示時間を調整する: カットをタップし、下部メニューから「時間」を選びます。スライダーで表示秒数を調整できます。目安は式典向けが4〜5秒、旅行ダイジェストなら2〜3秒です。

- 一括で時間を変更する: スライダー操作後に表示される「すべてに適用」をタップすると、全カットの秒数を一括で変更できます。BGMの尺との整合も取りやすく、迷った場合はBGM終盤をフェードアウトで調整すると自然です。

6) Splice:写真の追加

編集途中で「やっぱりこの写真も入れたい」と思ったときも安心です。

Spliceなら新しい写真をすぐにタイムラインへ追加でき、並び替えや時間調整もスムーズに行えます。

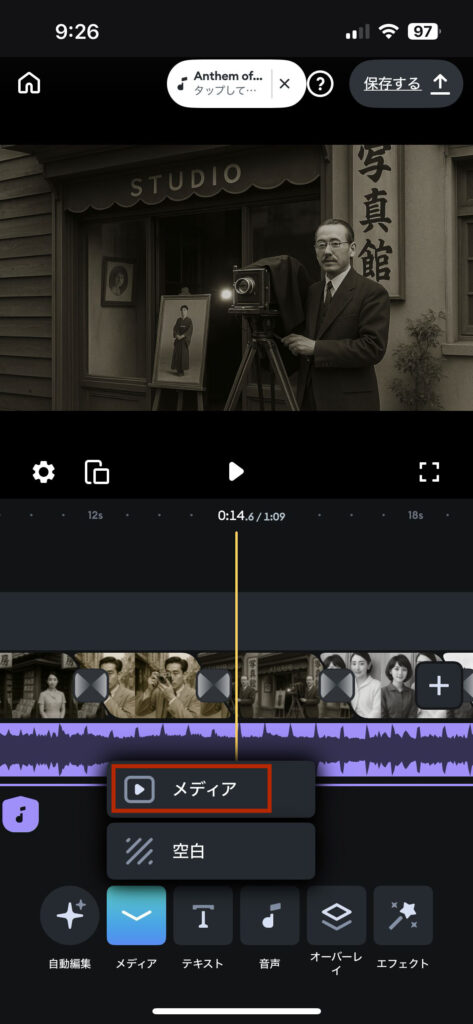

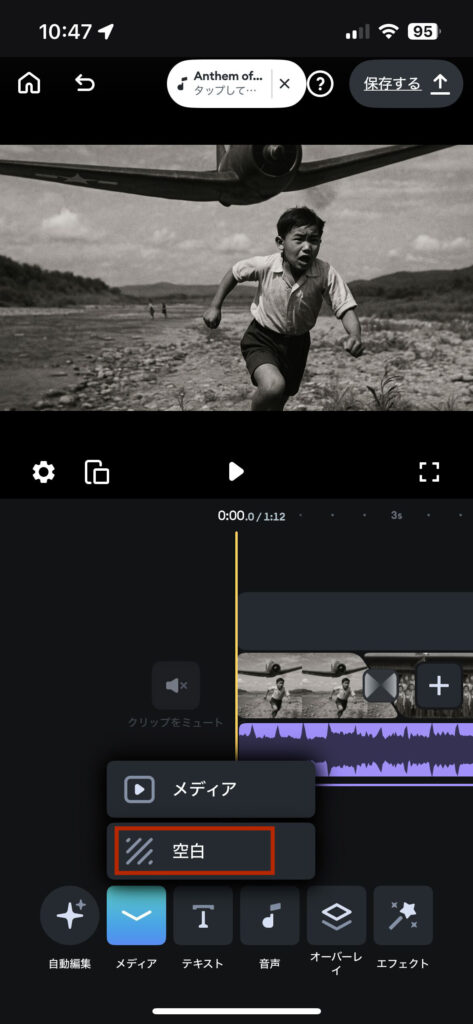

- 追加位置を決める: 挿入したい位置へドラッグで移動し、下部メニューの「メディア」→「メディア」を選びます。これで写真選択画面が表示され、ストーリー順を保ったまま素材追加が可能です。

- 写真を選択する: 追加したい写真をタップし、「追加」を押すと、選択した写真が現在のタイムラインに挿入されます。

- 表示時間を調整する: 追加したクリップの長さを他のカットと合わせ、表示秒数にばらつきが出ないようにします。

- トランジションを統一する: 追加した部分のトランジションを他と合わせることで、全体に違和感なく溶け込みます。

7) SpliceSplice:BGMを追加してフェードアウト

映像の雰囲気を決めるBGMを入れ、音量やフェードアウトで全体のバランスを整えます。

Spliceはアプリ内の曲が充実しており、フェード処理もワンタップで自然に仕上げられるのが特徴です。

※ 下部メニューが表示されていない時は、タイムラインの音声エリア付近をタップすると表示されます。

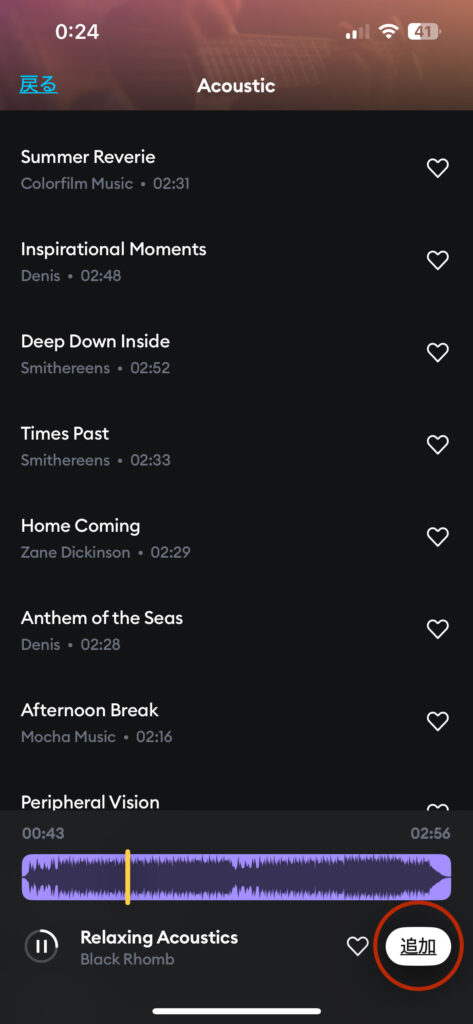

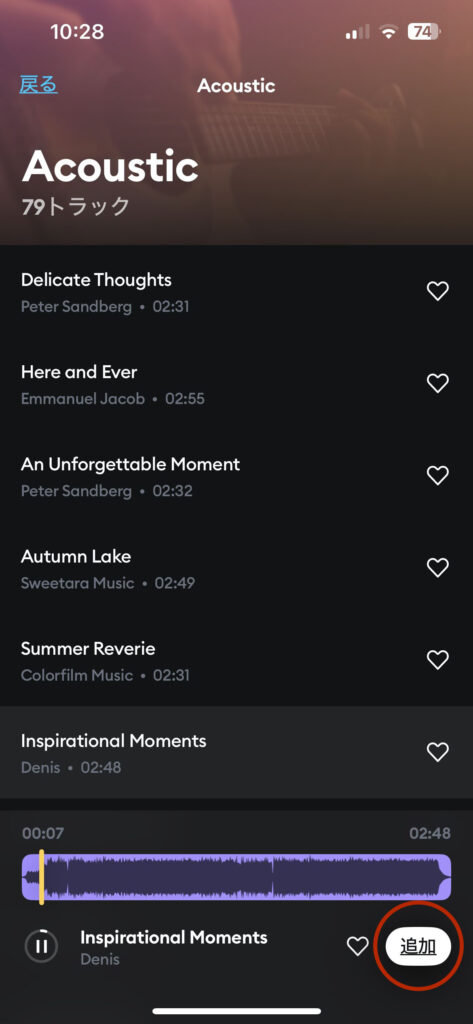

- BGMを選ぶ: 下部メニューから「音声」→「音楽」を選ぶと、BGM選択画面が開きます。

- 曲を挿入する: 曲を試聴し、「追加」を押すとタイムラインに挿入されます。

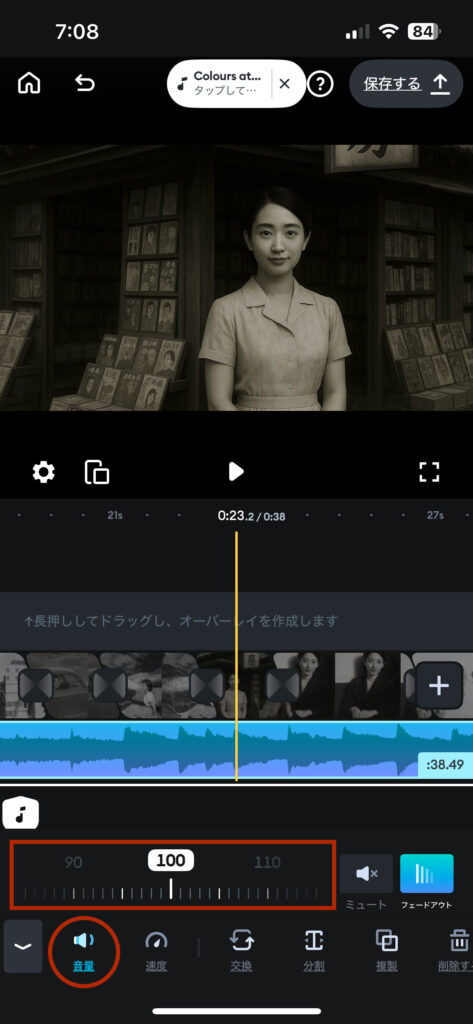

- 音量を調整する: 音声クリップをタップして「音量」を選び、スライダーで映像に合う音量に調整します。

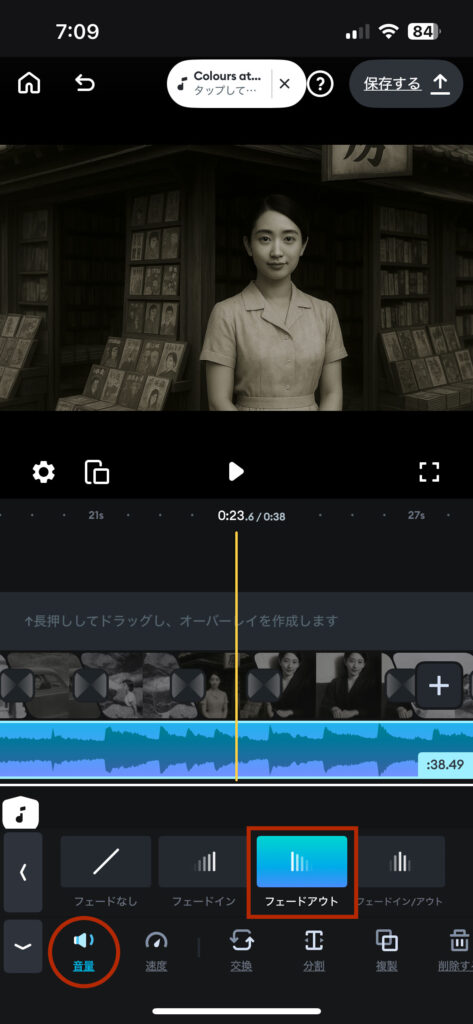

- フェードアウトを設定する: 同じ「音量」画面で「フェードアウト」をオンにすると、音が自然に下がって終わり、ブツ切り感を避けて余韻を残せます。

8) Splice:Spliceでエンディングを黒画面+クロスフェードで締める

最後に黒画面を加えてクロスフェードを設定すると、映像を穏やかに締められます。

Spliceは「空白」クリップを簡単に挿入できるため、エンディング演出もスムーズに整えられます。

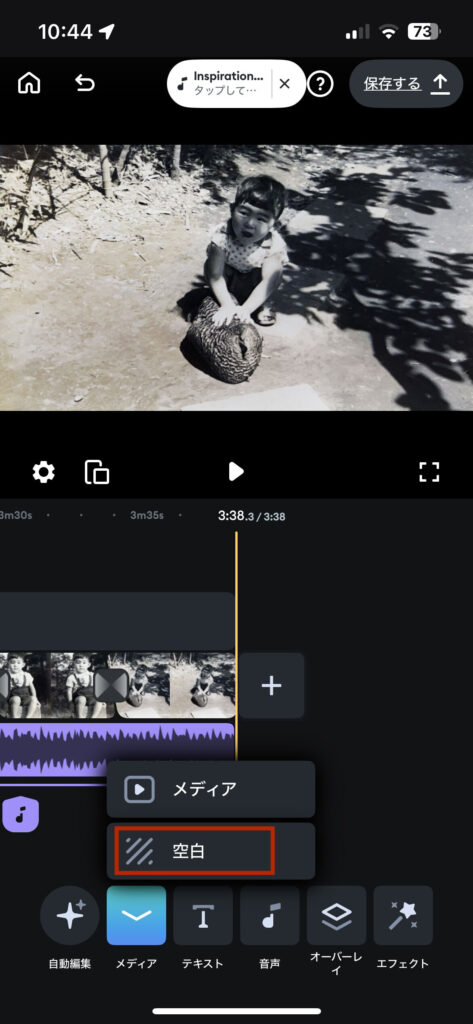

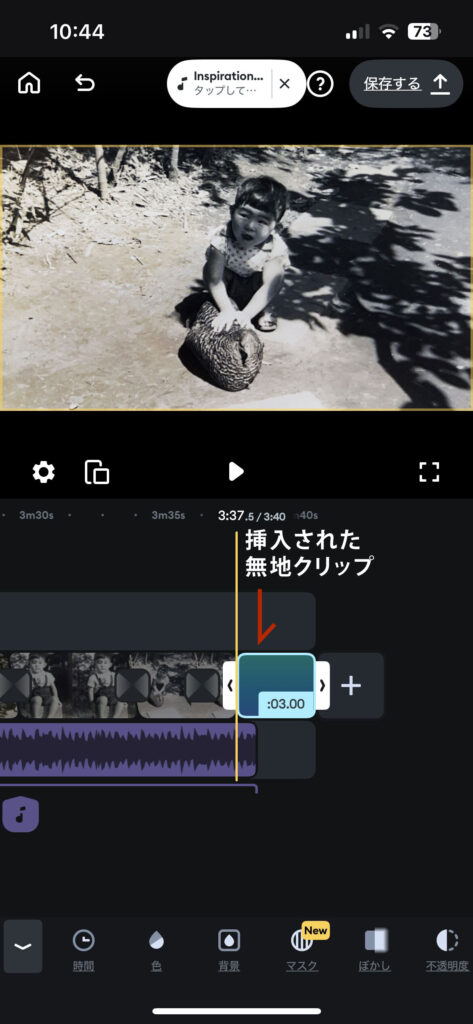

- 黒画面を追加する: 下部メニューの「メディア」→「空白」を選びます。最後の写真の後に追加すると、黒い無地クリップがタイムライン末尾に挿入されます。これでフェードアウトの準備が整います。

- 黒画面の長さを調整する: 追加した黒画面を2〜3秒程度に伸縮し、ラストに余裕を持たせて「終わった感」を演出します。

- クロスフェードを設定する: 最後の写真と黒画面の間にあるトランジションアイコンをタップし、「CrossFade」を選んでスライダーで長さを調整します。これで映像がふわっと黒に溶けます。

- 冒頭にも黒画面を追加する(任意): 必要に応じて冒頭にも黒画面を挿入し、トランジションを「CrossFade」に設定すると「黒→フェードイン」演出が可能です。開始と終了が統一され、上映用にも適した落ち着いた仕上がりになります。

BGM(音楽)の著作権について

Spliceの音楽ライブラリはサブライセンスされており、商用利用が可能です。

YouTubeにSpliceで作成した動画をアップする際には、説明欄に「この動画にはShutterstockの音楽が含まれており、Splice動画編集アプリによってライセンスされています。」と記載しましょう。(SpliceのQAより)

補足

100枚前後で“急ぎ”のコツ(お別れ会/家族アルバム兼用)

- 目安:1枚4〜5秒。100枚で約6〜8分に収まります。

- 構成例:表紙1/幼少10/青春15/働く日々15/家族の時間30/趣味・笑顔20/最近の笑顔8/ラスト1

- 役割分担:

- 写真係:アルバムから写真を選び収集

- 編集係:Spliceでスライドショーを整える

- 連絡係:完成後の共有や上映連絡を担当

- ポイント:「完璧」よりも「まず形になる1本」。保存版は、落ち着いた後でじっくり仕上げてOK。

上映&共有の最短チェック

- 書き出し設定:MP4/1080p/30fps

- 試写:会場の機材(TV/プロジェクター)で実機チェックを

- 接続方法:iPad → HDMIアダプタが安定。AirPlayは会場Wi-Fi次第

- バックアップ:端末に保存+クラウド(iCloud等)へ/可能ならUSBでも

- 音量設定:会場に合わせて抑えめがベター

まとめ

思い出を未来に手渡すために

家族の歩みをスライドショーにまとめることは、単なる記録作業ではありません。

祖父母の人生を振り返り、子や孫へと“物語”として手渡す──その営みで家族としての実感が育まれることもあるでしょう。

もし、一緒に写真を選び、映像を形にしていく時間を持てれば、それ自体が世代を超えた交流になりますし、出来上がった映像は、子供たちが自分のルーツを知るきっかけとなり、未来の心を支える宝物になります。

そして同じ方法は、お別れ会や葬儀といった特別な場面でも力を発揮します。

急ぎで作ったものであっても、スライドショーを流すだけで故人を偲び、自然と過ぎた時間に思いを馳せて「懐かしい」という気持ちを皆で共有する一本に仕上がります。

── 思い出を映像にすれば、それは記録を超えて、未来へ続く物語になるのです。